キャッチコピーは、住宅会社にとって最前線の“営業マン”とも言えます。広告、ホームページ、SNS、イベントバナー。すべてのタッチポイントで最初に顧客の目に触れるのがキャッチコピーだからです。

しかし、こんな悩みはありませんか?

「頑張って考えたのに、反応がいまいち…」

「なんとなく響いてない気がする…」

それもそのはず。キャッチコピーは“感覚”や“センス”ではなく、「構造」と「戦略」で作るもの。さらに、“顧客理解の深さ”がその質を大きく左右します。

今回は、注文住宅のマーケティング担当者・営業担当者が、実務で使えるキャッチコピーの考え方と作り方を、具体例とともにわかりやすくご紹介します。

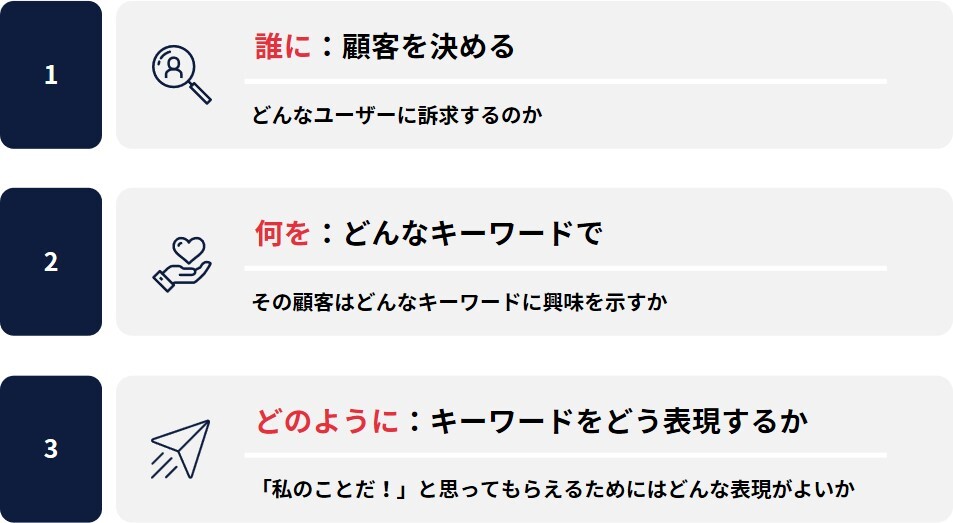

キャッチコピーで成果を出すためにまず押さえるべきは、「誰に」「何を」「どう伝えるか」の3軸です。どれか1つが欠けても、伝えたい想いは届きません。

まず重要なのは「誰に」伝えるのか。 例えば、「30代・共働き・子ども2人・平屋希望」のご夫婦と、「50代・夫婦2人・老後を見据えた住み替え希望」のご夫婦では、価値観も生活スタイルも異なります。それぞれの心に刺さる言葉は当然変わってきます。

「誰に」を考えるときのポイントは、年齢や家族構成だけでなく、日々の生活パターンや口癖、価値観まで掘り下げること。たとえば「仕事と家事に追われて疲れている30代ママ」であれば、「ホッとできる時間」「家族とゆっくり過ごす時間」への欲求が強く、それに呼応する言葉が響きます。

次に「何を」伝えるか。 ここでは商品スペックを並べるのではなく、顧客が「自分の課題を解決できそう」と感じる言葉を届けることが大切です。たとえば、「収納力のある間取り」ではなく、「散らからないから、毎朝イライラしない暮らしへ」と伝えると、よりリアルに心に届きます。

最後に「どう伝えるか」。 キャッチコピーは短い言葉で印象づけなければなりません。だからこそ、語感・テンポ・親しみやすさを重視し、相手が普段使っている言葉に寄せることが効果的です。 「“ただいま”が心地よくなる家」など、会話の一部のような表現は感情のフックを作りやすくなります。

多くの住宅会社がつまずくのは、「コピーが独りよがりになってしまう」ことです。家づくりの魅力を語るあまり、顧客の暮らしや課題に寄り添えていないのです。

本当に刺さるキャッチコピーは、顧客が“言語化できないモヤモヤ”を代弁してくれる言葉です。「この会社、私の気持ちをわかってる」と感じさせる力があります。

そのためには、現場で顧客の声を拾い、観察することが第一歩です。

・なぜ今、家を建てたいと思ったのですか?

・現在の住まいのどこにストレスを感じていますか?

・そのストレスが、暮らしや気持ちにどう影響していますか?

このような問いかけを通して、課題の“奥にある感情”を探っていきます。

たとえば、「収納が足りない」という言葉の背景には、「毎日探し物ばかりして疲れる」「子どもに怒ってしまって自己嫌悪」という感情があるかもしれません。

その本音に寄り添って、「すっきり暮らせる」「探し物のない毎日」など、理想の未来を言葉にすると、共感度の高いコピーに変わります。

実践で使える3ステップのフレームをご紹介します。これは、チラシ・LP・バナーなどあらゆる媒体で応用できます。

このプロセスを繰り返すことで、キャッチコピーは「表現」から「共感の設計図」へと進化していきます。

「収納が少ない」ではなく、「帰宅後のランドセルや買い物袋の置き場がなくて玄関が散らかる」など、生活の中で具体的に起きている場面に言い換えることが大切です。

その課題が解消された後の情景を描写します。「帰宅後、玄関にすっと収まる収納。靴を脱ぐ間に手が空いて、子どもに“おかえり”と笑顔で声をかけられる」。情景が浮かぶほどリアルで、感情に響きやすくなります。

課題と理想の“間”にある感情を抽出し、言葉にします。 例: 「帰ってすぐホッとできる、片付く玄関のある暮らし。」 「“ママまた怒ってる…”から、“一緒に片付けよう”へ。」

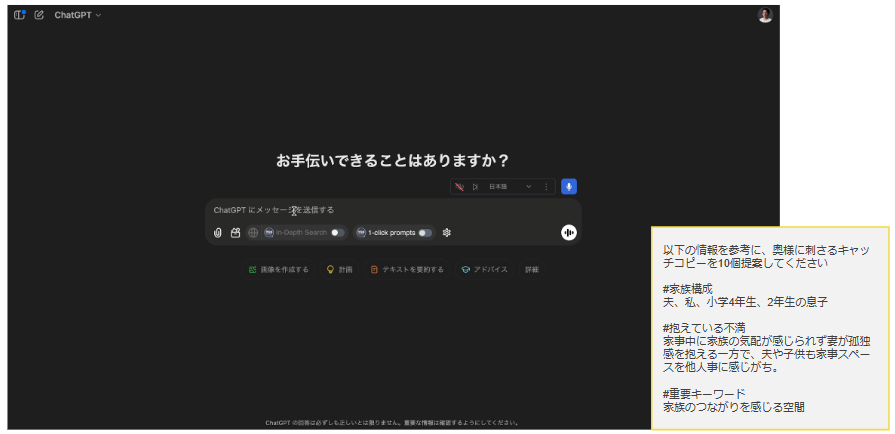

とはいえ、言葉をゼロから考えるのは想像以上に時間がかかります。そんなときは、ChatGPTなどのAIを“壁打ち相手”として活用しましょう。

たとえば以下のようなプロンプトが有効です。

まず、次のように指示文を書きます。

"「30代・共働き・小学生2人・収納不足・家族時間を大切にしたい」というペルソナに向けて、暮らしの悩みに寄り添うキャッチコピーを10案ください。"

そして次に、出力された案に対し、以下のようにチューニングしていくことで、精度を高められます。

・「15文字以内でやわらかい言葉に変えて」

・「“家事ラク”ではなく“家族時間”を主軸にして」

・「漢字を減らして読みやすく」

このようにAIを使えば、自分の発想の限界を超えた案が出てくるだけでなく、チーム内でのアイデア出しのスピードも格段に上がります。

ただし注意すべきは、最終判断は必ず“顧客目線”であること。出力された案が「その人の暮らし」に本当に合っているかを、常に問い直してください。

キャッチコピーの本質は、「自分ごと」として受け取ってもらうことにあります。言葉の巧さよりも、「この会社、私のことをちゃんと分かってくれてる」という共感の強さが、最終的な選択の決め手になります。

そのために必要なのは、

・ペルソナ設計によるターゲットの明確化

・ヒアリングによる本音の課題抽出

・顧客の理想に基づいた未来像の提示

・具体性と感情がつながる共感コピーの設計

この流れを丁寧に踏みながら、必要に応じてAIも活用することで、コピーづくりはよりスピーディーかつ質の高いものになります。

キャッチコピーは感覚ではなく「戦略」です。そして、その戦略の起点は“顧客理解”に他なりません。

イベントチラシやInstagram投稿、モデルハウスの訴求文に、ぜひこの記事のフレームを取り入れてみてください。

その一文が、未来の顧客の心を動かすきっかけになるかもしれません。