「広告を出しているのに、思ったような成果が出ない…」

「ポータルサイトと自社広告、何がどう違うのかよく分からない…」

そんな悩みを抱えている住宅会社の方も多いのではないでしょうか。

住宅業界の集客は、単に広告を出すだけでは成果につながりにくい時代です。特に重要なのは、媒体ごとの役割を理解し、目的に応じて使い分ける力です。

この記事では、ポータルサイトと自社広告の特徴を整理し、それぞれをどう活かせば費用対効果を高められるのかを具体的に解説します。

読了後には、自社の状況に合った広告戦略の見直し方が分かり、来場・受注といった“確かな成果”に向けて一歩踏み出せるはずです。

ポータルサイト(SUUMO、LIFULL HOME’Sなど)は、住宅購入を検討し始めたばかりの幅広いユーザーにリーチできる点が大きなメリットです。具体的には、まだ情報収集段階にいる検討初期の層と出会えるため、認知拡大や資料請求の獲得に向いています。

一方で、こうしたユーザーは「いますぐ契約したい」という段階には至っていないため、広告出稿後すぐに成果を求めると「反応が悪い」と判断してしまいがちです。実際は、ここからのフォロー体制こそが勝負所になります。ステップメールや定期的なLINE配信、リターゲティング広告の設計などで“関係を育てる”ことが不可欠です。

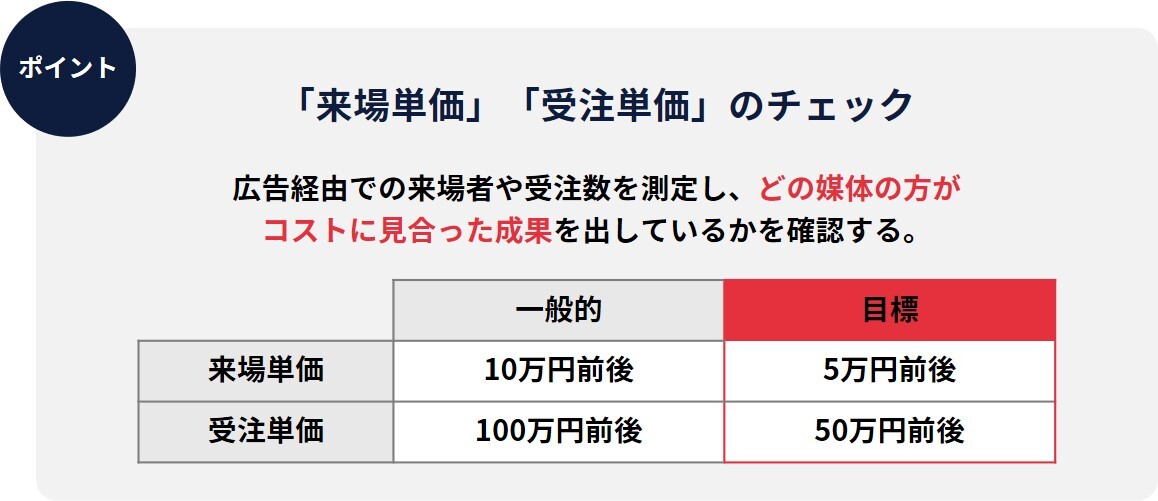

また、ポータル活用において成果を判断する基準として重要なのが「来場単価」や「受注単価」の把握です。これらは、自社の商圏・商品特性に応じた基準値を定めたうえで、月次でモニタリングする必要があります。理想的には来場単価が5万円以下、受注単価が50万円以下であれば投資対効果は良好といえます。

特に注意すべきなのが「上位枠=成果が出る」と誤解してしまうケースです。競合が多く、コストも高くつく上位枠にただ乗せるだけでは、集客効率が悪化することもあります。自社のペルソナと見込み客の検索行動を前提に、「最も費用対効果が見込めるポジションはどこか?」を見極める目が求められます。

さらに、ポータルサイト経由で得たリードに対しては、最初の接触スピードと対応の質が商談化率を大きく左右します。「資料請求後24時間以内に架電する」「送付する資料の中に、必ずイベント案内や会社紹介動画を同封する」など、初動の“仕掛け”が結果を左右します。

自社広告は、Google広告やInstagram広告などを活用して、自社が持つLPやサイトに直接誘導できる手段です。最大の特徴は、ターゲットを極めて具体的に絞り込めること。年齢・性別・エリアだけでなく、家族構成や関心ジャンル(子育て・平屋志向・二世帯同居など)に基づいて広告を届けられる点で、非常に“ピンポイント”な訴求が可能です。

しかも、クリック率やフォーム到達率、離脱率、ヒートマップによる熟読エリアの可視化など、あらゆるデータをもとに「どこが悪くて反応しないのか?」を解析し、即時改善できる柔軟性も魅力です。広告を「出したら終わり」にせず、「出したあとが本番」という考え方で、スピーディにPDCAを回していく姿勢が問われます。

特に住宅業界では、以下のような改善が大きな成果に直結します:

・ファーストビューのキャッチコピー変更(「抽象表現」→「生活イメージ+数字」)

・CTAボタンの文言・配置・色のテスト(「資料請求はこちら」→「60秒で完了!今すぐ資料を見る」)

・オファーの追加(事例ブック進呈・Amazonギフト券など)

・離脱エリアにポップアップやリマインドCTAを設置

ただし、自由度の高い運用ができる反面、「成果が出る仕組み」を作るには一定の知見とリソースが必要です。タグ設計が未整備だったり、広告を出しても計測できない状態では、費用対効果の把握も難しくなります。GoogleタグマネージャーやMetaピクセルを活用して、事前に計測環境を整えることが前提です。

また、Meta広告では「Instagramだけに配信する」「Audience Networkは除外する」など、ターゲットに合った配信先の精査がCPA(獲得単価)に直結します。「成果が出るクリエイティブを作る」だけでなく、「成果が出る届け方」を設計する力も問われます。

1.来場単価・受注単価の明確な目標値を持つ

自社のビジネスモデルに即した“許容できる広告費”を設定し、それに見合うKPI(来場単価・受注単価)を月単位で追いましょう。「いくらかけて、何組来て、何棟受注できたか」を定期的に振り返ることが、次の最適化に欠かせません。

2.ゴール直前の導線から改善を始める

ファーストビューやCTAも重要ですが、「送信ボタンの文言」「入力フォームの長さと構造」「スマホでの操作性」など、最後の一押しの部分にこそ改善の伸びしろがあります。予約完了率を2倍にできた事例も珍しくありません。

3.ヒートマップと実データで“感覚”を捨てる

「ここがウケそう」「見られてるはず」という感覚に頼らず、熟読エリア・クリック位置・離脱セクションをヒートマップで確認しましょう。Microsoft Clarityやミエルカヒートマップを活用すれば、仮説→検証→改善の流れが加速します。

4.ユーザー視点の“摩擦を減らす工夫”を盛り込む

資料請求フォームが煩雑ではないか?CTAが目立っているか?LPの最上部で離脱していないか?など、ユーザーが行動を起こす上での心理的・物理的ハードルをできる限り取り除くことが成果向上のカギになります。

ポータルサイトと自社広告には、それぞれの強みと特性があります。前者は「認知拡大と広い接点づくり」、後者は「狙い撃ちと精密な改善運用」が得意分野です。

重要なのは、どちらか一方に依存するのではなく、「目的別に打ち分ける」こと。例えば、ポータルで資料請求を獲得し、自社広告で再アプローチをかけるという連動型の設計にすることで、無駄のない集客導線が生まれます。

その上で、すべての施策は「数字と仮説」に基づいてPDCAを回すことが前提です。媒体の特徴に合わせて評価軸を持ち、改善の優先順位を明確にすることで、広告費の無駄を最小限に抑えながら確かな成果を得られるようになります。

まずは、月ごとの来場単価・受注単価を可視化し、「いま最も改善すべき導線はどこか?」をチームで議論することから始めてみてください。数字に向き合う習慣が、あなたの集客力を劇的に変えていきます。